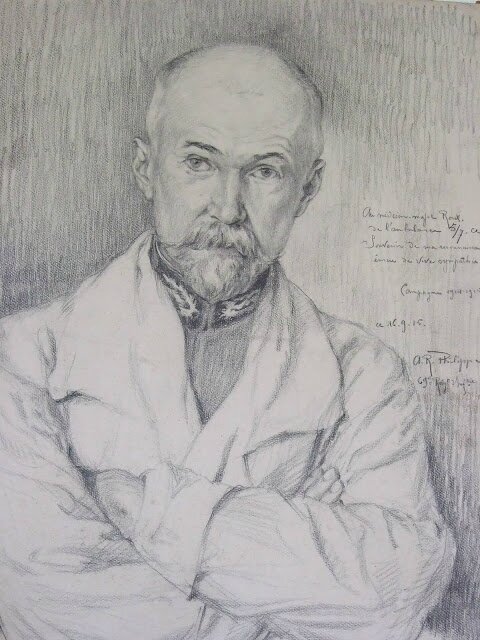

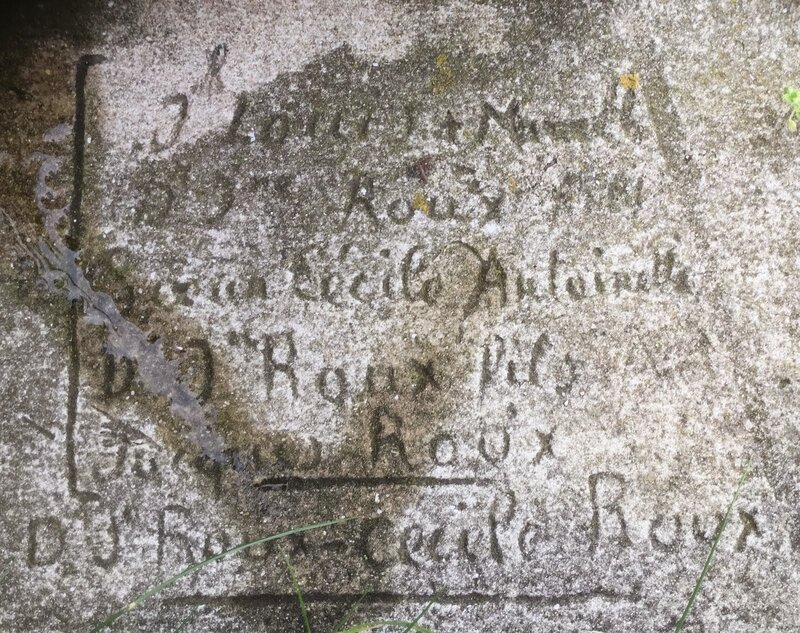

Le docteur Jean Roux

Si vous voulez écrire, vous pouvez utiliser le contact situé dans la présentation du blog (anecdotes, photos, liens). Vous pouvez mettre un commentaire directement sous l'article.

Le docteur Jean Roux est né à Pelotas, province du Rio Grande do Sul, le 2 juin 1864

Le docteur Jean Roux est né le 2 juin 1864, à Pelotas, 1, rua de Flores, dans l'état du Rio Grande do Sul de Jean-Baptiste Roux et d'Eléonore Françoise Ambroisine Delaunay. Il était leur 17ème et dernier enfant, le seul enfant survivant masculin.

Avec ses parents et deux de ses soeurs, il est rentré en France en 1867, l'année de l'exposition internationale.

S'il a appelé sa maisonnette à Saint-Jacut "La Case" c'est sans doute en pensant à sa prime jeunesse à Pelotas.

Il a écrit des "Souvenirs" dont nous citons ici quelques extraits:

« Mon père Jean-Baptiste ROUX est né le 2 juin 1802 (année de Victor Hugo) à Trans dans le département du Var. Son père était taillandier remarquable dans son travail: serpes, faucilles, couteaux à tailler la vigne. Sa mère était née Roquemaure, originaire du Var, ménage modèle par son travail et sa bonne entente, jouissant d'une modeste aisance.De cette union sont nés une fille et un garçon. Mon père vécut dans le travail auprès de ses parents. A dix sept ans, il manifesta son goût d'aventure. La marine avait un grand attrait pour lui. Avec quelques francs dans sa poche et son bissac sur l'épaule, avec la permission de ses parents, il partit pour Marseille, où il prit le service sur un bateau de la marine marchande. Bientôt il fut admis comme pilotin, dont le rôle est de guider les grands voiliers et leur permettre de venir facilement prendre leur place dans le grand port.Son père mourut pendant son absence. Il trouva le moyen d'envoyer des secours d'argent à sa mère et à sa soeur.Il dut naviguer une vingtaine d'années au long cours. A cette époque la navigation ne se faisait qu'à voiles et les voyages étaient quelquefois d'un très longue durée surtout quand la brise était insuffisante et que le calme plat s'établissait. Probablement verrs 1835 mon père aborda en République Argentine où il séjourna quelques temps. Il dut s'associer à une Compagnie de gauchos (cavaliers du pays) qui s'occupaient particulièrement de la capture et du dressage des chevaux sauvages que l'on prenait au lasso. Il devint un cavalier de premier ordre. Ces cavaliers accomplis s'appliquaient surtout à la capture des boeufs sauvages au moyen du lasso. Ma mère Eléonore Delaunay est née à saint Malo en 1814. Ses parents étaient ébénistes et s'établirent au Chili. Mon père l'aurait connue au Chili. Quand ils se marièrent ma mère avait alors quinze ans et demi. Une de ses soeurs habitait au Chili, un de ses frères marin avait disparu dans un naufrage.

Tous deux catholiques, ils n'avaient pas été élevés dans la pratique ordinaire de leur religion. Une grande insouciance religieuse régnait à cette époque. La pratique de la religion semblait rester en sommeil. "...

L'acte de mariage de Jean-Baptiste ROUX avec Eléonore DELAUNAY est enregistré au Consulat Général de France à Buenos Ayres le 1er Septembre 1831.J.Selon ce document, JB. ROUX est alors restaurateur et domicilié rue de paix, n°39 à Buenos Ayres et ci-devant domicilié à Marseille tandis que Eléonore Françoise Ambroisine DELAUNAY est, elle, domiciliée chez ses parents rue Belgranon n° 177 à Buenos Ayres :

Mariage du Sr ROUX (Jean Baptiste), 27 ans 1 mois et 16 jours, né à Trans, var, le 15 juillet 1804, Restaurateur à Buenos-Ayres, capitale de la province de ce nom rue de la Paix n°39, et ci-devant à Marseille, fils de Louis ROUX, coutelier, décédé à Trans en 1818, et de Justine ROQUEMAURE, aussi décédée à trans, en 1828, avec la Demoiselle DELAUNAY (Eléonore Françoise Ambroisine), âgée de 15 ans 4 mois 7 jours, née à St-Malo,Ille et Vilaine, le 24 avril 1816, fille mineure du Sr DELAUNAY (Jean François Maurice), menuisier établi à Buenos-ayres, rue Belgrano n°177, et de la Dame Anne Eléonore DARNAULT, également domiciliée à Buenos-ayres.

1°- Les Extraits du Registre des publications de mariage, faites à buenos-ayres au Consulat général de France, les 14 et 21 août présente année et affichées au terme de la loi ainsi que cela résulte du Certificat délivré par le Consul Général de France à Buenos-ayres, le dit certificat constatant en outre qu'il n'est pas survenu d'opposition.

2°-Un acte de notoriété pour le Sr ROUX (Jean Baptiste) suppléant à son acte de naissance qu'il n'a pas. 3°- Un acte de notoriété pour la dlle DELAUNAY (Eléonore Françoise Ambroisine suppléant à son acte de naissance qu'elle n'a pas.

Présents: - Sr LAROCHE (Auguste), teinturier 31 ans- Sr Alexis LEROUX, menuisier, 42 ans- Sr Pierre Louis FAUCHEUX, chapelier, demeurant à Buenos-ayres, 41 ans et demi / -Sr Henry PEGELS, menuisier, 42 ans. Tous amis des futurs et demeurant à Buenos-aires ainsi que de Mr et Mad. DELAUNAY. Mr Roux a déclaré sous serment et les 4 témoins mentionnés dans son acte de notoriété ont également attesté que son père et sa mère sont morts.

Signatures: Jean Baptiste ROUX/Eléonore DELAUNAY/Femme DELAUNAY/ F. DELAUNAY/ Alexis LEROUX/ FAUCHEUX/ H. PEGELS/ A. ONSLOW/ Jan Jose GOUAZ/

notes: Pierre Louis FAUCHEUX, chapelier, mari de Françoise Anastase DUNIAS, dont: Rosa de Jesus/Miguel Alfonso/Genoveva Eloisa del Corazon de Jesus// Frère de Jean René FAUCHEUX, chapelier, né en 1795 en France; décédé le 3 septembre 1871 à Buenos Aires; chapelier (sombrerero), colchonero. Marié avec Genoveva AUZOLLES puis avec Mariè Emiliè DELALONDRE (1800-1870)./ Auguste MARIE DIT LAROCHE: né le 17 mai 1804 à Moyon, Manche; décédé le 5 décembre 1876 à Moron, Buenos Aires, Argentina.

Remarque: Jean-Baptiste ROUX, en septembre 1831, ne se souvient ni du lieu ni de la date de décè de ses parents:en fait, Louis Joseph ROUX est décédé à Lorgues le 13 décembre 1815 et Marguerite Justine ROQUEMAURE à l'Hôtel-Dieu à Marseille le 15 janvier 1829.

..."Ma mère Eléonore Delaunay est née à saint Malo en 1814. Ses parents étaient ébénistes et s'établirent au Chili. Mon père l'aurait connue au Chili. Ils se marièrent probablement en 1832 ou 1833. Ma mère avait alors quinze ans et demi. Une de ses soeurs habitait au Chili, un de ses frères marin avait disparu dans un naufrage. Les deux Français, enfants d'artisans, se marièrent au Brésil au consulat français et le prêtre catholique comme cela se fait là-bas vint bénir leur union. Tous deux catholiques, ils n'avaient pas été élevés dans la pratique ordinaire de leur religion. Une grande insouciance religieuse régnait à cette époque. La pratique de la religion semblait rester en sommeil. Et le clergé brésilien ne donnait pas toujours l'exemple édifiant qu'il avait le devoir de donner. Nous verrons plus tard au moment du retour de nos parents en France le foi et la pratique de la religion s'épanouir et se renforcer à mesure que les luttes religieuses devinrent plus grandes et plus perfides.

.............................

Comme je l'ai dit plus haut, mon père avait fondé une charqueada. Celle-ci devint prospère, les envois arrivant en bon état.

A cette époque Dom Pedro II était empereur du Brésil. Très populaire, très bon, très aimé de ses sujets, il était le parrain de nombre d'enfants du peuple. L'esclavage existait encore à cette époque.

La traite des nègres (sic) se faisait particulièrement sur la côte d'Afrique occidentale. Ces esclaves étaient surtout des captifs des tribus belliqueuses. Leur prix était en raison directe de leur musculature, de leur belle dentition et des services qu'ils pouvaient rendre. Les femmes comme les hommes étaient vendues pour la servitude. Les nouveaux maîtres de ces pauvres êtres transplantés au Brésil avaient sur eux droit de vie et de mort. Cependant ils leur devaient un léger pécule, mais ne s'acquittaient pas toujours. Quelques nègres(sic) arrivaient à se libérer.

Mes parents avaient une douzaine d'esclaves:

Amancio (qui fut le frère de lait de grand-père et le fils de Felizarda),

Felizarda (« cette négresse (sic) qui avait été achetée comme esclave est toujours restée dans la famille, bien choyée, bien vénérée par tous jusqu'à sa mort. »),

Joachina (qui est venue en France avec les parents Roux en 1867),

Cypriano (il me mettait souvent à califourchon sur un cheval qu'il montait pour le mener à l'abreuvoir), quelques noms dont je me souviens. Des ménages se sont créés avec comme résultante nombre de petits négrillons (sic). Les esclaves de mes parents étaient considérés comme des domestiques, dans le plus beau sens que comporte cette expression, que bien des maîtres oublient, c'est-à-dire faisant partie de la maison (domus) ; ils devenaient des serviteurs dévoués. Ils étaient heureux chez nos parents qui, Français, étaient justes et charitables. Ces pauvres nègres (sic) d'Afrique avaient été faits prisonniers ou volés par les tribus ennemies. Maltraités, mangeant à peine, ils avaient été vendus aux négriers, dont l'abominable commerce était toléré à l'époque. Ils étaient traités avec la plus grande inhumanité...il y avait des exceptions et celles-ci étaient les rares Français venus en Amérique du Sud.

C'était donc une providence pour ces pauvres nègres d'avoir été achetés par mes parents. Ils savaient reconnaître ce bienfait et avaient un grand respect pour mon père et ma mère. Leur dévouement était sans bornes pour leur « signor » et leur « signora ». ma mère avait la direction de ce personnel, elle s'occupait de la tâche et de la nourriture de chacun et de leurs habillements.

Le sentiment du devoir chez ces serviteurs était admirable. Voici un exemple raconté par mes parents et mes soeurs: l'un d'eux avait des accès de paresse irrésistibles. Il venait de son propre gré demander à ma mère un châtiment pour vaincre ce penchant. Nous nous transportons un instant dans un de ces monastères, où quelque pénitent s'est retiré pour expier ses fautes et conjure son supérieur de lui donner les plus pénibles tâches et la discipline pour dompter son corps. Sa correction consistait à faire présenter la paume des mains pour recevoir les coups d'une planchette en forme d'un battoir de blanchisseuse. La correction n'était pas bien forte, mais elle était humiliante. Ce saint d'un genre spécial s'imposait la honte devant ses confrères et il reprenait ensuite le travail avec courage. (!!!)

................. « Mes parents ont eu onze filles et six garçons »........ « Tous mes frères et soeurs ont été nourris au sein par ma mère . A moi-même, le dix septième, elle a donné le sein quelques jours. »...................

................. « Mes soeurs m'ont raconté que chacune d'elles avait une petite servante négresse (sic) attachée à sa personne. Comme tous les enfants, elles avaient leurs qualités et leurs défauts. Ma mère combattait chez elles particulièrement la paresse et le mensonge. Pendant le repas, plusieurs petis nègres (sic) ou négresses (sic) se tenaient dans la salle à manger derrière les convives avec un grand éventail en plumes pour chasser les mouches et les moustiques. Vous pensez bien qu'ils étaient espiègles; ils clignaient de l'oeil et chatouillaient, comme par hasard, les nuques et les oreilles des convives.

Mon père présidait. Ma mère était assise en face. J'étais entre Maman et une grande soeur. Nous ne parlions à table que quand nos parents nous adressaient la parole. Et si un instant nous oubliions la consigne, mon père se tournait vers nous, nous regardait sans prononcer un mot et cela suffisait pour nous faire taire. Nos parents nous parlaient en Portugais, langue nationale du Brésil. Les serviteurs naturellement nous parlaient en Portugais. Mais mon père et ma mère parlaient entre eux en Français, de sorte que notre belle langue française nous était familière.

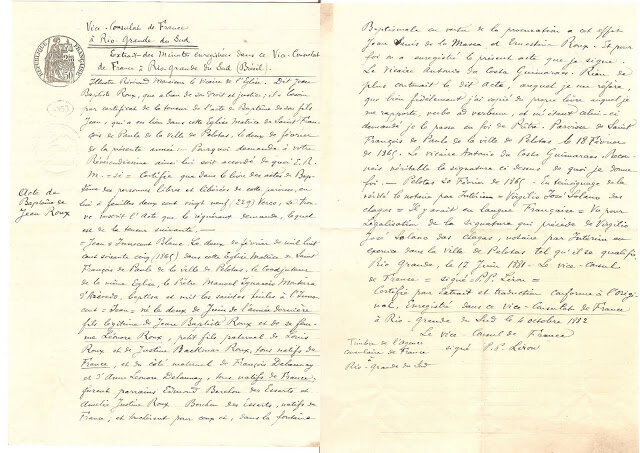

J'ai oublié de dire que, quelques jours après ma naissance, j'ai été baptisé et que cet acte de baptême a été rédigé au Vice consulat de France à Pelotas, province de Rio Grande du Sud.

Ma mère avait donc grande charge d'enfants et de serviteurs. J'ai entendu répéter par mes soeurs qu'elle était admirable d'organisation et de courage. Mon père la vénérait. Quand il s'absentait, elle restait seule avec toute la direction de la maison et se faisait respecter et aimer de tous les serviteurs.

Le grand délassement de mon père était la chasse. Il était excellent cavalier et intrépide. Dans une chasse, il put arriver à capturer un jaguar. Il lui fit subir une opération bien pénible et bien humiliante si l'animal avait eu une intelligence; il lui fit enlever toutes ses dents et ses griffes et cette ex-bête féroce apprivoisée devint très adoucie et à peu près inoffensive. Elle fit office de chien de garde. Elle se laissait caresser par toute la maison. Mais un jour, une amie de la famille, venant voir mes parents, non prévenue, eut une telle frayeur en voyant avancer cette bête que ma mère décida mon père de s'en débarrasser. Un bateau français était en partance et mon père en fit cadeau à un de ses amis, capitaine au long cours. Le jaguar fut la grande distraction de l'équipage.

J'ai constaté souvent l'incrédulité de mes auditeurs en leur rapportant que mon père, excellent cavalier et excellent chasseur, laissait quelquefois son fusil pour poursuivre les nombreuses compagnies de perdrix avec une longue gaule, au triple galop à cheval. Cela ne me semble pas si extraordinaire car les chasseurs, bons marcheurs, arrivent dans nos pays dans une journée à fatiguer les perdrix en les poursuivant.

Comme en République Argentine existent dans le Sud du Brésil d'immenses territoires où se reproduisent les boeufs sauvages.

Ces boeufs sont capturés au lasso, longue corde souple terminée par un voeud coulant. Cette corde enroulée est tenue dans la main droite, son autre extrémité est maintenue fortement par la main gauche. Projetée avec adresse par l'homme à pied, mais plus généralement à cheval, le noeud coulant en forme d'anneau tombre sur le cou de la bête sauvage qui essaye de se sauver. La corde étant maintenue solidement par le cavalier, ce noeud étrangle l'animal qui, suffoqué, rapidement s'abat. D'autrefois ce noeud coulant va s'enrouler autour des pattes de devant ou de derrière de l'animal et le fait s'abattre également.

Le boeuf était abattu sur place, ou le plus souvent avec ou sans entraves il était poussé dans de vastes enclos où il restait à la disposition pour être dépecé et débité en temps voulu. Le boeuf abattu était dépecé avec adresse. Les peaux étaient expédiées dans les cales des bateaux à voile pour l'Angleterre, la France, l'Allemagne. La viande était coupée selon les règles en quartiers en tranches, salée et séchée au soleil. Elle était expédiée particulièrement dans les provinces Nord du Brésil où on pouvait difficilement faire usage de viande fraîche. C'est ce qu'on appelait la carne secca, le charco, la viande sèche.

Les peaux raclées,pliées et entassées dans les cales des bateaux ne tardaient pas à se corrompre, et, souvent arrivaient à destination dans un état de putréfaction avancée. Les voyages pouvaient se prolonger par le mauvais temps, la lutte contre les éléments, les réparations et surtout par le calme plat. L'acceptation était souvent refusée à cause de cette grande détérioration.

Mon père comprit rapidement que l'on ne pouvait suivre cette routine ruineuse. Il était un de ces rares Français venus habiter cette région. On l'appelait « le Français ». Avec ses qualités de Français, intelligent, débrouillard, il étudia la question de la conservation des peaux et imagina de les tremper avant leur expédition dans une solution probablement arsenicale qui fit merveille. De ce jour, les arrivages dans les pays d'Europe donnèrent toute satisfaction aux destinataires. Les commandes affluaient à la maison Jean-Baptiste Roux.

Mon père, pendant son séjour en Amérique du Sud, fit quelques voyages en France. J'ai entendu parler particulièrement d'un voyage qui avait pour but d'acheter un piano, je crois, pour ma soeur aînée. Il n'y avait que les voiliers à cette époque et je ne me souviens si ce fut l'aller ou le retour qui, à lui seul, dura trois mois à cause d'un calme plat très prolongé.

On se rend compte de la lourde tâche de ma mère pendant les absences de mon père. C'était un vrai ministère d'intendance de s'occuper de la nourriture de toute la famille et du personnel et de son entretien et des vêtements. Les enfants des nègres (sic) étaient nombreux également. Chaque nègre(sic) venait chercher, chaque jour, sa portion de farine de manioc qui remplace le pain en Amérique du Sud. Le manioc qui sert à l'alimentation est une racine que l'on a grillée et réduite en farine assez grosse. C'est aussi avec le manioc qu'on fabrique le tapioca. Cette farine est associée soit dans les potages comme le tapioca, ou bien on saupoudre la viande. On en fait encore du pirâs, genre de polenta. Elle est indispensable dans la fejvada, plat national du Brésil. C'est une préparation de viande sèche (carne secca) cuite avec une variété de haricots noirs particulièrement digestifs. Cette carne secca est cuite en même temps avec lard, saucisse, épices. C'est un mets apprécié même des Européens. On saupoudre le tout dans son assiette, avec la farine de manioc et pour se désaltérer, on suce de temps en temps une tranche d'orange.Les oranges, les bananes, les figues venaient à profusion et étaient délicieuses. On faisait des entremets et desserts avec les noix de coco, les amandes du Brésil, les goyaves, etc. Un autre plat était le guizado, composé de morceaux de boeuf taillés en cubes et cuits à l'étouffée avec pommes de terre, épices et piments. Le pot au feu était fait à peu près tous les jours et le boeuf qui avait servi à le préparer était généralement négligé et servait de nourriture aux bêtes. La viande était d'un prix insignifiant. Au Brésil, la boisson nationale est le matté (herba à matté). C'est la boisson que le riche comme le cultivateur offre à celui qu'il reçoit, comme chez nous on offre une tasse de café ou de thé. La bouillotte contenant l'eau bouillante pour le préparer est toujours dans l'âtre.

(note: j'ai hérité d'une pipe à matté de mon arrière grand père...et de sa calebasse)

Le Consul de France à l'époque s'appelait SIROUX ) (note: le vice-consul s'appelait P.P. LIROU: voir correspondance)).

note: (Pierre Pascal LIROU- Né le 22 mars 1818 à Mourenx, 64 –Vice Consul à Rio Grande do Sul en 1883 - décédé le 20 octobre 1884 à Rio Grande – Père: Jean LIROU né le 22 novembre 1775 à Parbayse, 64 – décédé le 9 octobre 1847 à Vieillesegure, 64. Laboureur. Marié le 9 mars 1811 à Parbayse avec Jeanne MIRRAGOU. Geneanet: Catherine LIROU DAUPHIN (konstanz5866)@msn.com- 24 rue du commerce 40370 RION DES LANDES – France) (Actuel consul honoraire de France à Porto Alegre: M. Roner Guerra FABRIS: consulat.portoalegre@yahoo.fr Rua Dr. Timoteo, 752- sala 8 – Bairro Moinhos de Vento 90570-040 – PORTO ALEGRE, RS)

En 1867, comme il arrive généralement au Français éloigné depuis nombre d'années de son pays, mon père éprouva un désir intense de revenir en France. Mes parents avaient été très éprouvés par les pertes d'enfants. Je restais le seul garçon. J'avais été très éprouvé par le choléra infantile et j'étais assez chétif. Cinq filles restaient. Ma soeur aînée Fanny était mariée à un étranger, Auguste Baethgen du Duché de Luxembourg. Ma seconde soeur, Amélie, était mariée à un Français, Berchon des Essarts , qui avait fait ses études et son droit en France. Il était avocat. Ma troisième soeur, Adeline, était mariée à un Brésilien de la marine militaire du Brésil, Fontès. Mes deux dernières soeurs étaient Ernestine et Elise.Mon père et ma mère emmenèrent mes deux soeurs Ernestine et Elise, moi, et la mulâtresse Joachina.

Nous partîmes de Rio de Janeiro pour la France.Je me souviens que pendant le voyage on me fit apercevoir une baleine qui lançait de l'eau par ses évents. A l'escale de Dakar, nombre de nègres (sic) montés sur des pirogues entourèrent le grand navire pour demander des sous aux passagers. On leur lançait la pièce dans la mer et le nègre (sic), comme un amphibie, plongeait et ramenait la pièce. Pour une pièce d'argent, le nègre (sic) plongeait et reparaissait de l'autre côté du navire. Quelquefois la pirogue était renversée, le nègre (sic) la rejoignait à la nage, la redressait à coup d'épaule et ensuite vidait l'eau avec un morceau de poterie ou une vieille casserolle. Des négresses (sic) offraient pour une petite somme d'argent des petits négrillons (sic) qui avaient été volés. "

Des amis que mes parents avaient connus avaient retenu pour nous un appartement dans leur quartier aux Batignolles, 18 rue Brochaut. Nous habitions au second étage."

L'auteur dans les bras de ses grands-parents à Mortagne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joaquina (ou Joachina)

Mes parents avaient amené avec nous en France une jeune mulâtresse, Joachina, ancienne esclave. C'était un très beau type de mulâtresse. Et nous apprîmes plus tard qu "elle avait convolé plus ou moins régulièrement en plusieurs noces dans notre quartier de Batignoles où elle a laissé une postérité de mulâtresse et de quarteron "...

( note de l'auteur: J'ai entamé des recherches(voir le Piéton de Paris) pour tâcher de retrouver trace de cette personne,recherches jusqu'à présent restées infructueuses.)

Matisse : Portrait de Joaquina ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... « Nous habitions rue Brochant au 18. (Note : Cet immeuble à été bâti, sur 6 étages, en1880)Les concierges de la maison s'appelaient Fogère et étaient très honnêtes et très dévoués à mes parents. Je me souviens des piles de paquets de chocolat en tablettes et les sacs de café que mes parents leur donnaient en les accompagnant de leurs meilleurs voeux et d'un bon billet. Mes parents me confiaient quelques fois à ce brave concierge pour me promener. Le grand luxe, quand la course était un peu longue, c'était de prendre l'impériale de l'omnibus. De ce temps existait déjà l'omnibus Batignolles-Jardin des Plantes. Les hommes et les garçons seuls étaient autorisés à monter à l'impériale et ces derniers en étaient bien fiers. Des marche-pieds espacés comme il en est resté aux diligences et une rampe en fer permettaient de gagner le haut de l'omnibus, c'était une vraie escalade. Tout Paris défilait sous nos yeux. L'avenue de l'Opéra n'était pas encore percée à cette époque. On passait au Châtelet, devant Notre-Dame, la Morgue, le marché aux vins, enfin le Jardin des Plantes. Au jardin des Plantes, c'était le grand bonheur: les phoques aboyeurs, les pélicans, les singes...Mes animaux préférés étaient les kangourous ramassant toute leur nichée dans leur poche pectorale, et les tigres, les lions et les éléphants. Je n'ai jamais eu la chance de voir l'ours monter au mât planté au milieu de sa fosse. Ce n'étaient pas les spectateurs qui manquaient.

Je me souviens que pendant les vacances du jour de l'an ma mère nous avaient emmenés tous, mes soeurs, ma nièce et mon neveu faire une visite à une dame très amie dans un quartier éloigné. Mon neveu Alfred et moi nous sommes montés à l'impériale. Mon neveu et moi nous causions toujours, très intéressés parv tout le va et vient des Parisiens. Survient le contrôleur: « Places s'il vous plaît ! - on paiera en bas » que nous lui répondons. Le contrôleur de nouveau vient réclamer. Mon neveu descend jusqu'à l'intérieur et il ne découvre personne de la famille... Elles ne sont pas là ! En cours de chemin, elles étaient descendues toutes les cinq, c'était suffisant. On avait oublié de nous prévenir. Nous étions très bien là-haut. L'omnibus avait dû aller jusqu'au terminus de la course et repartir presqu'aussitôt, et également le conducteur était changé. Pas un sou dans nos poches. Un gros prêtre riait tant qu'il pouvait de notre aventure. Nous trouvions cela très mal. Un brave monsieur à côté de moi donna six sous, le prix de deux places. Qu'elle était cette ligne d'omnibus ? J'ignore. Chacun se concerta, demandant aux petits où ils allaient. A Batignolles ? Et bien il faudrait descendre au Palais Royal. Ce que l'on nous fit exécuter. Mais toujours pas de sous pour prendre Batignolles. Nous repèrons le fameux omnibus. Mon neveu avait 9 ans et moi 6 ; il me prit par la main et nous voilà partis au pas de course derrière le véhicule de notre quartier. Le conducteur, les voyageurs nous regardaient curieusement. Chacun faisait ses réflexions, d'autant plus que nous n'avions pas l'air de deux enfants pauvres ayant nos plus beaux vêtements pour les visites du jour de l'an. Enfin l'omnibus arrive à la Trinité. Là se trouvaient des hommes de la compagnie d'omnibus chargés d'ajouter en flèche un cheval de montagne à l'attelage ordinaire des percherons. Ils avaient une longue paire de guides et étaient particulièrement dressés pour envoyer les extrémités au cocher de l'omnibus qui était bien haut au-dessus de la voiture et qui les attrapaient à la volée. Ce petit manège nous avait permis de souffler un instant. Toute la rue de Clichy, les chevaux montaient au pas. Place Clichy, nous nous sommes reconnus. Enfin nous arrivons 8 place des Batignolles. Nous trouvons ma mère, mes soeurs et ma nièce dans le plus grand tourment? Déjà ma soeur Adeline était allée signaler que deux enfants avaient été perdus. Vous pensez si le commissaire souriant les avait rassurées. Mais vous pensez si malgré tout les imaginations allaient leur train. Des histoires de bohémiens hantaient l'esprit de mes soeurs. Elles se représentaient mon cousin Alfred si peu souple pour les exercices du corps, recevant des coups de bâton pour aider à son assouplissement ; quant à moi, Néné, si souple, ils en feraient tout ce qu'ils voudraient mais ce qu'il devait pleurer. Tout se termina par embrassements et effusions de larmes. Vite il faut aller prévenir monsieur le commissaire qui a été si aimable.

Mon père, heureusement, n'était pas encore rentré à la maison. On ne s'est aperçu de notre absence que dans la maison amie. « Vous voyez, chère madame, je suis venue avec tous mes enfants vous souhaiter la bonne année. » Et la dame de dire « Alfred et Jean vont bien ? » Et chacun à ce moment constata la triste réalité avec terreur. « Nous les avions oubliés ! » Les coeurs se mirent à battre vivement. Où sont-ils ? La visite a été écourtée. Le retour à la maison fut navrant. « Ils ne sont pas là ». Et la suite vous la connaissez. Une autre visite à l'occasion du jour de l'an, ma soeur Elise et moi nous étions chargés, de la part de mes parents, d'aller offrir les bons voeux du nouvel an à d'excellents amis. Ceux-ci habitaient un petit pavillon avec jardin. Ils nous reuçrent avec joie et nous firent monter au premier étage où se trouvait le salon. Nous attendîmes un certain temps la maîtresse de maison et nous remarquâmes qu'un petit chien très sale, très crotté, était installé à se reposer sur un joli coussin. Cela nous parût extraordinaire. La dame arrive et nous remercie de nos bons souhaits. De temps en temps elle jette un coup d'oeil sur le petit chien qui s'était mis à ronfler. « Ce qu'il est gâté ce petit chien sans gêne, pensions-nous. Notre visite prend fin et les enfants nous reconduisent jusqu'au jardin. « Et votre petit chien, que dit un des enfants, il ne faut pas l'oublier ! »- « Mais il n'est pas à nous » - « A nous non plus ! « . Rire de part et d'autre...

Mon père rentré en France eut du mal à s'habituer à sa nouvelle vie après tant d'années d'activité. Au Brésil, il était une tête, il avait fondé une maison, il commandait, il était entouré, aimé, considéré de tous. A Paris, dans la grande ville, il était une unité de plus.

Notre arrivée à Paris en 1867 concordait avec l'Exposition Universelle qui avait été inaugurée par Napoléon III. Un grand tableau à l'huille représentant un paysage signé Gustave Noël a été acheté par mon père à cette Exposition.

Mes soeurs Ernestine et Elise furent mises en pension 39 avenue de Saint Ouen, chez les Dames Religieuses du Sacré Coeur de Coutances.

Grand étonnement, au prochain hiver, d'assister à une chute de neige.

Nous demeurâmes deux ans rue Brochaut. Un appartement étant à louer, 8 place des Batignolles, dans la même maison où habitaient M. et Mme de Lestang, mes parents le retinrent aussitôt. Nous habitâmes le premier à droite. La famille de Lestang habitait le même étage à gauche. Ces appartements exposés au midi étaient pleins de lumière. Le salon et deux chambres donnaient sur le square. La salle à manger, une troisième chambre et la cuisine donnaient du côté de la rue Truffaut et, plus tard, en face le presbytère de la paroisse Sainte Marie des Batignolles.

En 1869, ma soeur Adeline Fontès vint en France avec sa fille Eléonore et son fils Alfred. Son mari officier de marine à Bahia avait abandonné femme et enfants. Tous furent reçus à bras ouverts par mes parents et Eléonore, que l'on appelait Nonore, comme son frère furent mis au rang immédiat des enfants. Ma nièce était toujours habillée comme ma soeur Elise qui était à peu près du même âge et Alfred était entretenu comme moi; nous étions frères et soeurs. Mon neveu avait trois ans de plus que moi. Il était de caractère très hardi. Ma nièce Nonore de caractère très gai, très espiègle, avec ma soeur Elise, elle s'entendait très bien, toutes deux ayant le meilleur caractère. Ma nièce fut mise pensionnaire également avec Ernestine et Elise au couvent de l'avenue de Saint Ouen. Ma soeur Adeline secondait beaucoup maman. C'est moi qui ai appris la langue française à mon neveu. Je parlais couramment le Français et le Portugais.

Tous deux nous ne fûmes pas longs à avoir des petits amis au square des Batignolles. Mon neveu était chef de ligne.....Mon neveu ne me retenait pas dans mes prouesses, bien au contraire et les jeux dangereux seuls nous paraissaient intéressants.

On pensa à nous mettre à l'école communale qui à cette époque était tenue par les Frères des Ecoles Chrétiennes. Leur premier nom était Frères ignorantins

Le 15 août c'était la fête de Napoléon III. J'étais très fier ce jour-là de porter un joli costume de zouave et on ne manquait pas de me mener promener au Jardin des Tuileries où généralement l'Empereur et l'Impératrice se montraient au balcon du Palais avec le petit Prince que l'on acclamait particulièrement.

Restons un instant dans cette belle région de Paris et faisons un petit tour aux Champs Elysées. Grande joie d'assister à une représentation de Guignol de l'avenue Marigny ; un petit Italien jouait de l'accordéon pendant les entr'actes. On payait les places et il y avait une quête pour le musicien.

La voiture aux chèvres ne me faisait pas du tout envie, c'était trop petite fille. Mais les chevaux de bois étaient ma grande récompense. Et puis pour le goûter j'allais acheter le petit pain aux raisins.

Sans doute ayant entendu les récits de mon père, j'ai toujours eu le goût du cheval et des bottes. A cette époque qui devient déjà lointaine le grand jouet de luxe était le cheval mécanique qui remplaçait le cheval bien calé sur ses quatre pattes ou le chevalà bascule. A Noël, je ne manquais pas d'écrire au petit Jésus de m'apporter un cheval mécanique et des bottes. Très gentiment le petit Jésus pauvre ayant comme secrètaire ma soeur Titine, Je l'ai su bien plus tard, me répondit une année en me déposant dans la cheminée une boîte de soldats de plomb. Cette boîte avait un couvercle vitré. A côté, avec une faveur, se trouvait une petite pile d'une douzaine de mouchoirs avec un petit mot m'exprimant le désir du petit Jésus de ne plus renifler et de me moucher désormais.

Au jour de l'an, c'était le défilé de souhaits et de compliments écrits sur un joli papier émaillé de fleurs et bordé d'une dentelle dorée ou argentée. Mes soeurs recevaient un louis d'or de vingt francs et moi une jolie petite pièce d'or de cinq francs. Et peuis quelques jolis sacs de bonbons de chez Boissier entretenaient le souvenir de cette belle journée familiale.

En 1870 nous habitions 8 place des Batignolles. La famille se composait de mon père, ma mère, Adeline, Ernestine, Elise, Eléonore, Alfred Fontès et moi, et la mulâtresse Joachina. Donc neuf personnes. Adeline aidait ma mère ; mes soeurs Ernestine, Elise, et ma nièce Eléonore étaient pensionnaires au couvent des Dames du Sacré Coeur de Coutances, 39 avenue de Saint Ouen. Alfred et moi étions élevés chez les Frères des Ecoles Chrétiennes, rue Lemercier, dans notre quartier. J'avais six ans et j'étais le plus jeune de toute l'école. Dans la même maison au premier à droite habitaient Monsieur et Madame de LESTANG, anciens amis de mes parents. La dame avait pris en affection particulière ma nièce Eléonore, si bien que ayant survécu à son mari elle laissa une certaine fortune pour doter plus tard sa privilégiée.

Au-dessus de notre appartement au second étage habitait une nombreuse famille composée du père, de la mère et de dix enfants. Le dixième est né en 1870. Ils s'appelaient FLORIMARD et tenaient un magasin de fleurs artificielles boulevard Haussmann. Ce nom était autorisé en échange de leur vrai nom de famille convenant moins à leur industrie d'art: « BELLEGUEULE ». Madame Florimard était robuste, rebondissante et très fière de la santé de ses enfants. Un de ses fils Jean était à peu près de mon âge ; chaque fois que cette bonne mère de famille me voyait, le petit Jean, elle me trouvait pâlot et elle comparait le calibre des mollets de son fils avec celui des miens. Bref, ma maman, mes soeurs et moi-même nous finissions par en être humiliés, et combien de fois mes soeurs apercevant cette amie me disaient: « Frotte tes joues, voilà Madame Florimard ! »

A un étage plus élevé habitaient Monsieur Ségoffin et ses deux fils artistes de l'Ecole des Beaux Arts. Nombre de camarades artistes venaient chez eux et faisaient beaucoup de tapage. Dans la loge un ménage de concierges et leur chien.

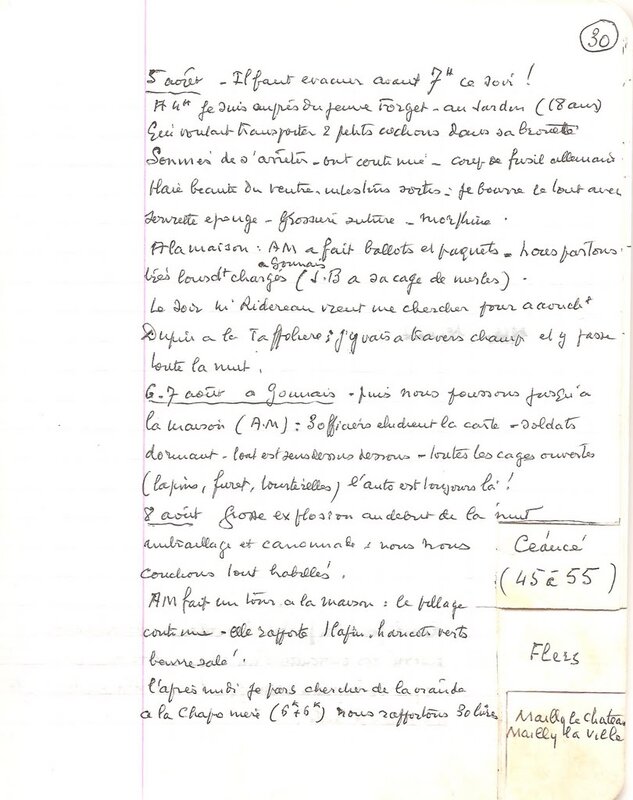

Guerre de 1870

Mon neveu Alfred et moi nous étions tout yeux tout oreilles. Lui il avait 9 ans et moi 6. Ce qui nous intéressait, c'était les formations de troupes, l'effervescence dans les rues. La France se réveillait en crise de patriotisme. Mais on constatait trop tard qu'elle n'était pas préparée contre des guerriers aussi bien organisés qu'étaient les Prussiens. Mais toujours valeureux, les Français n'hésitaient pas à s'élancer contre les Allemands souvent dans la proportion de un contre cinq. Des groupements d'étrangers dits amis de la France s'étaient formés en volontaires. Il y avait beaucoup de Tyroliens. Je me souviens qu'en face de notre maison un groupe de ceux-ci faisait l'exercice militaire. Mon neveu et moi et d'autres petits amis du square nous nous donnions rendez-vous auprès d'eux armés de nos fusils de bois et de nos sabres en fer blanc, très fiers de nous aligner avec eux. Les nouvelles devenaient de plus en plus inquiétantes. Mon père prévoyant craignait le siège de Paris. L'Empereur était fait prisonnier à Sedan avec toute son armée. C'était l'indignation et la révolte. Bazaine fut traité de traître. L'Empire fut renversé. La republique fut proclamée.

Mon père put se procurer de Bordeaux une caisse énorme de biscuits de mer. Et les Frères des Ecoles Chrétiennes lui cédèrent un sac de haricots blancs (fayots). L'élevage de lapins ne réussit pas du tout, rapidement l'odeur était devenue insupportable dans la cuisine, et ils furent transformés en un énorme pâté dont mes parents firent profiter tous les voisins, alors que le siège n'était pas encore commencé.

Le bruit du canon était pour mon neveu et moi la grande distraction. J'étais très fier d'avoir une bande de drap militaire garance cousue à mes pantalons. On connaissait le chant de la Marseillaise par coeur.

Monsieur et Madame de Lestang qui habitaient sur le même pallier que nous avaient quitté Paris.

Comme je l'ai dit, la famille Florimard habitait au-dessus de chez nous. Les parents n'avaient pas pris les mêmes précautions de ravitaillement que mon père. Le dixième enfant venait de naître : Emile. Mes parents s'intéressèrent à eux et leur offrirent une partie de nos provisions. Mon père était monté chez eux et s'aperçut que le berceau du nouveau-né était placé dans le salon donnant sur la place, contre une fausse porte située elle-même en face d'une fenêtre. Des balles étaient venues s'applatir contre les murs de la maison. Un obus était tombé sur le toit de la maison voisine.On suivit le conseil de mon père et on mit le berceau de l'enfant dans une pièce de l'arrière ne se trouvant pas sur la trajectoire des projectiles. Mon père avait été le Messager de la Providence : quelques heures après, une balle de plomb venait s'incruster dans la boiserie de la fausse porte au niveau du berceau. La famille rendit action de grâces à Dieu et depuis resta amie intime de nous tous. Plus tard, elle fit découper le panneau de bois avec la balle fichée dans son milieu et il est resté comme une relique.

En plein siège, notre nourriture se composait donc de biscuits. On les trempait dans l'eau et ensuite on les mettait au four. Ils étaient ainsi mangeables. Autrement les dents les plus solides se seraient coupées ou détachées. Les haricots étaient substantiels. Un tonnelet d'anchois faisait notre régal avec les biscuits. Quelques gousses d'ail bouillies dans une soupière d'eau avec du sel simulait le meilleur des potages. Le pain était immangeable, composé de fartine avariée, mais surtout de paille pilée, il était presque noir.

Nous avions selon le nombre de membres de la famille droit à certaines rations de viande de cheval et de pain. Le cheval rôti n'était pas désagréable. Mais le bouilli donnait un bouillon immangeable à odeur urineuse. Je me rappelle me regardant à table parce que j'essayais d'éplucher mon pain noir et d'en enlever la paille. Mon père, à cause de son âge, 68 ans, était inscrit pour le maintien de l'ordre dans la Garde Nationale. Il avait un képi et un révolver. Ces services lui donnait droit à une petite ration de viande et à un petit morceau de pain blanc. C'étaient des gâteries partagées selon les besoins entre nous.

En plein siège mon neveu fut pris de fièvre violente et bientôt le médecin de la famille confirma une fièvre typhoïde. Impossible de se procurer du lait pour le soutenir. La fièvre prit une grande intensité. Il avait le délire et, comme il me réclamait sans cesse, je passais une grande partie des journées auprès de lui. Malgré toute la gravité de la maladie et des difficultés pour le soigner, il guérit grâce aux prières de nous tous et les prières de sa sainte mère Adeline, ma soeur, et au dévouement du Docteur Christei qui était à ce moment le médecin de la famille.

L'hiver fut très rigoureux et une grande quantité d'arbres du bois de Boulogne furent abattus pour le chauffage. La Seine fut gelée complétement et on la traversait librement dans toute sa largeur et les voitures également. Ce froid rigoureux n'était pas fait pour apaiser la faim. J'ai cité plus haut qu'au cinquième étage de notre maison habitaient Monsieur Ségoffin et ses deux fils. D'autre part le concierge vivait avec sa femme et un chien assez dodu servait également de gardien. Grande fête un soir chez les artistes du cinquième qui avaient invité d'autres élèves des Beaux Arts. On sut plus tard que le chien de la concierge avait été dépecé ce jour-là et, bien paré , avait été rôti à point pour servir de pièce de résistance aux joyeux convives....

Les barricades s'élevèrent danns différents quartiers de Paris. Rue Brochaut les pavés de la rue avaient été soulevés et chaque passant devait porter un pavé pour le consolider et tout refus entraînait l'emprisonnement ou une exécution. Le square des Batignolles était en friche et le peuple en liesse avait organisé une fête avec lampes vénitiennes ; l'herbe des allées rivalisait avec celle des anciennes pelouses.

Jusqu'au moment où les fédérés ou Communards furent maîtres de Paris, mon neveu et moi nous allions régulièrement chez les frères des Ecoles Chrétiennes. Mon neveu s'était remis complétement de sa fièvre typhoïde.

Le succès des Communards dut être une surprise pour Paris. Une compagnie arriva brusquement dans notre école. Les Frères prévenus quelques minutes auparavant purent se sauver. Mon neveu Alfred qui avait alors neuf ans et était débrouillard put en faire autant et arriver hors d'haleine chez mes parents en disant: "les Communards sont à l'Ecole, il faut aller chercher Jean ! Des Frères ont pu se sauver à temps, les Frères un tel et un tel sont dans telle maison ; j'ai pu me sauver avec eux, il faut des habits civils." Et ce furent mes parents qui purent les faire habiller à la hâte et leur sauvèrent la vie.

Vous pensez si dans la petite classe nous fûmes surpris de voir notre maître disparaître, sans nous prévenir, et de voir sa place occupée presque aussitôt après par un soldat en capote et armé de son fusil qu'il déposa auprès de lui. C'était un fédéré. Son premier mouvement en s'installant dans la chaire fut d'essayer d'ouvrir le pupitre. Il était fermé. Un coup de crosse et il était défoncé. Nous étions terrifiés, mais curieux néanmoins. Le communard inspecta l'intérieur du pupitre ; quelques boîtes rondes en carton contenaient les croix au mérite. C'était bon à prendre, elles étaient en argent, il les mit dans ses poches. Il trouve une liste des élèves. Après nous avoir rappelé que nous n'avions rien à craindre et que sans doute nous allions passer de l'ère de l'obscurantisme à l'ère de la Lumière, il annonça qu'il allait faire l'appel des élèves. Il commença : « Adam ! » « Dieu soit béni ! », répondit aussitôt l'intéressé. C'était ainsi que nous répondions présent à l'appel de notre nom chez les Frères. Le communard « Je veux que vous répondiez « Présent ! ». Je continue : « Benoît !» « Dieu soit...Présent ! » Jurements. Et ainsi pour toute la liste...

Je trouvais le temps bien long. J'étais le plus jeune de l'école et mes yeux comme ceux de mes camarades se mouillaient et nous les essuyions en cachette. Arrive l'heure de la récréation. Nous nous communiquions nos impressions entre camarades. J'aperçois dans la cour ma soeur Adeline. Heureux, je me précipite cers elle. « Qu'est-ce que vous voulez, citoyenne ? » « Je viens chercher mon petit frère un peu plus tôt tous ces jours-ci, parce qu'il a été bien malade. » « Je vous autorise à l'emmener, mais à condition de le ramener demain matin, et les ordres sont sévères. » Le lendemain, l'école était vide ou presque complétement d'élèves. Mais on n'était pas sans craindre les perquisitions. Mon père, vu son âge, faisait un service d'ordre de quelques heures chaque jour. Mais les communards étaient maîtres dans plusieurs quartiers populeux de Paris. Mon père était dans le coup, s'il était dénoncé, d'être emmené et peut-être fusillé.

Un jour mon père s'est absenté dans l'après-midi pour ses affaires. Il avait déposé son revolver et son képi sur son bureau. On sonne ; ma mère était seule avec une de mes soeurs. Elle ouvre. Trois communards se présentent avec leur fusils en bandoullière et le revolver au poing. « Citoyenne, il y a-t-il des hommes ici ? Nous venons perquisitionner » Ma mère, sans faire paraître son émotion répond: »Vous voyer messieurs, je suis veuve. Je suis ici avec mes filles ; si vous voulez rentrer. » « C'est bon! » et les trois fédérés se retirèrent. Sur le même palier habitaient M. et Mme de Lestang. Ils étaient partis de Paris dès le début de la guerre. D'un coup de crosse un des soldats défonça le panneau de la porte. Ils fouillèrent toute la maison. Des femmes circulaient avec une écharpe rouge sur la poitrine, révolver à la ceinture. Il y avait des pétroleuses. Elles versaient du pétrole ou de l'essence par les soupiraux des maisons et jetaient ensuite une mèche ou unpapier enflammé. Le concierge de notre maison avait enfoncé des bouchons dans chaque trou de la plaque de fer du soupirail et avait recouvert le tout d'une épaisse couche de plâtre.

Les Tuileries furent incendiées, les papiers brûlés dans la cour des Comptes voletaient partout et couvraient les rues. Les malheureux sergents de ville à bicorne étaient éventrés à coups de bayonnette. Ma soeur Elise assista à une scène semblable place de l'église Sainte Marie et rentra bouleversée, malade. Les églises étaient occupées par les communards et servaient de clubs. Louise Michel monta à la chaire de l'église Saint Michel ; le populo l'écoutait en cassant une croûte, en vidant quelques chopines de vin. Un jour que mon père était à la fenêtre donnant sur la rue Truffaut, une blanchisseuse de cette rue, femme de communard, l'ajusta avec son fusil. Des rixes continuelles avaient lieu dans la rue. Il fallait se méfier pour exprimer son avis politique.

On espérait les secours des troupes de la région de Versailles. Les communards perdaient de l'assurance et prenaient leurs dispositions. Enfin on annonce l'arrivée des troupes versaillaises. Nombre d'entre elles arrivent par la voie ferrée. Les communards, dans notre quartier, avaient fait à coups de fusil des trous dans les gardes-fous en plaque métallique du Pont Cardinet. Dans ces trous déchiquetés ils firent une fusillade au moment du passage du train des Versaillais. A cette époque, il y avait des impériales au-dessus des wagons de banlieue.

Paris commença un peu à se rassurer à l'arrivée des troupes versaillaises. On les reçut avec acclamations. Un de leurs bataillons vint camper au square des Batignolles. On offrit un vin d'honneur aux officiers. Mon neveu et moi nous étions au comble de la joie de nous mêler aux groupes de soldats. Soudain on entend plusieurs coups de feu. 0n amène dans le vestibule de la maison un capitaine, la tête en sang. Une balle lui avait enlevé une partie de l'oreille. Une dame de la Croix Rouge lui fit un pansement. On fait les perquisitions et l'on trouve trois communards qui avaient tiré par le soupirail de la sacristie de Sainte Marie des Batignolles : un sergent et deux simples soldats. On les amena prisonniers exactement devant notre maison. Alfred et moi nous étions aux aguets dans la rue, très intéressés. Je vois un des soldats Versaillais casser le fusil d'un des communards. On jeta des boîtes de poudre que les prisonniers avaient dans leurs poches. Nous examinions tout avec la plus grande attention. Avec d'autres camarades, nous ramassâmes tout ce que nous pouvions de la poudre qui était répandue sur le sol. On demanda à trois reprises aux prisonniers « Vous rendez-vous ? » Les deux simples soldats hésitaient pour répondre Oui. Le sergent répondit immédiatement Non et se mit dans une colère tragique traitant les deux soldats de lâches. On redemanda trois fois « Vous rendez-vous ? » Les trois répondirent Non A ce moment nous nous sentons Alfred et moi saisis par le bras. Nos parents nous avaient aperçus. Il était temps de rentrer. D'ailleurs ordre était donné par le commandant de renvoyer tous les civils. « Fermez les fenêtres ! » crièrent plusieurs soldats par ordre pour être sûr que quelque fédéré caché ne tirerait pas. La suite, je l'ai connue par mes parents et mes soeurs. Un peloton de 18 soldats s'aligna à quelques mètres des trois prisonniers placés devant la grille du square et une salve se fit entendre. Les trois prisonniers s'écroulèrent. Un officier ensuite tira le coup de grâce, une balle de revolver dans la tête de chacun de ces malheureux. Nous aperçunes les corps, puisque l'exécution avait eu lieu devant notre maison. Une personne apporta un drap blanc bien vite taché de rouge pour cacher les corps. L'exécution avait eu lieu dans la matinée, on ne vint charcher les corps que tard dans la soirée. La répression contre les communards fut terrible et nombre de ces insurgés furent enterrés dans le square.

C'est après la guerre et la Commune, quand le calme fut revenu à Paris, que j'ai eu la fièvre scarlatine. Mes chers parents étaient très inquiets. Au Brésil, ils avaient perdu trois garçons, dont l'aîné Louis, de cette maladie généralement très grave à cette époque. J'ai ai été affligé de rhumatismes articulaires aigus infectieux ayant pris toutes mes articulations. Je me vois tout habillé d'ouate comme un ours blanc et les simples trépidations du parquet produites par la marche autour de mon lit me faisaient bien souffrir. Mes soeurs me rappellent que je disais que j'allais mourir et je réclamais un prêtre. C'étai le docteur Cristet qui me soignait. J'étais navré quand je l'apercevais grappinant les beaux grains de raisin sur ma table de nuit. La grappe y passait. J'ai été très affaibli ensuite et certes mes mollets désespéraient de lutter avec ceux de Jean Florimard.

J'étais donc resté assez fragile et très souvent on ne me réveillait pas le matin et c'était un prétexte pour ne pas m'envoyer à l'école à laquelle je tenais beaucoup. Les Frères étaient revenus sains et saufs rue Lemercier. J'étais désolé de manquer ainsi mes classes et je tourmentais mes parents pour qu'ils me mettent dans une école où il y aurait une cloche et la même pour tous les élèves, l'égalité. Ainsi m'annonça-t-on comme une grande récompense que j'entrerais bientôt dans un grand collège, où il y avait près de 400 élèves et la même cloche pour tous. Mes parents s'étaient informés pour me mettre au collège Stanislas. Mais les inscriptions étaient au complet pour l'année scolaire suivante. On recommanda le collège d'Arcueil tenus par les Pères Dominicains du Tiers ordre enseignant. L'esprit très libéral des Dominicains convint tout à fait à mon père et l'aménagement du collège et sa situation à la campagne achevèrent de déterminer mes parents.

Je suis rentré au collège le 1er juin 1872 ;le lendemain j'avais 8 ans. J'avais le temps de m'habituer pendant deux mois avant les grandes vacances. A la rentrée je ne serais plus un nouveau. Désormais le son de la cloche devait m'éveiller. J'ai dû rentrer au collège un après-midi vers 4 heures au moment d'une récréation. Le Père Prieur fit appeler un surveillant qui m'emmena au Père Directeur du petit collège. Mes parents m'avaient embrassé bien tendrement mais la séparation avait été un peu brusquée, le Père prieur profitant de l'occasion de la récréation. Me voilà dans la grande cour de récréation, jeux de toutes sortes, brouhaha. Le Père directeur recommande le nouveau à tous ses futurs camarades ; ça n'a pas été long : on m'installa sur un char qui était une des grandes attractions pendant les récréations. Trois élèves s'attelèrent : un entre les deux brancards, les deux autres à chaque poignée à gauche et à droite. Et puis ce fut une course effrénée tout autour de la cour de récréation. Au second tour, un autre élève monta debout derrière moi et pris les guides. Un magnifique cèdre s'élevait majestueusement à un des coins de la cour, le passage en tournant derrière lui était classé comme dangereux. Raison de plus pour virer avec encore plus de vitesse. Ces chars étaient un peu la copie des chars romains: une plate-forme reposant sur un essieu, deux roues, deux brancards reliés en avant par une barre transversale dépassant à droite et à gauche et permettant une bonne prise avec une main. Les guides étaient attachés à l'extrémité des brancards. Tenus par le conducteur debout, ils servaientsurtout de point d'appui pour ne pas perdre l'équilibre. Bref, j'étais pas mal étourdi.

Mais c'était un chapitre bien différent de la vie que j'entamais. On me donna une petite leçon à apprendre pendant l'étude du soir. Que l'isolement loin de sa maman est pénible ! Dîner, pas de soupe au collège le soir. On mange sans avoir la permission de parler. Peut-être ça valait mieux pour moi ces premières fois. Comment aurais-je exprimé ma tristesser ? Mon coeur était à plein. Dortoir. Chaque élève avait sa case, trois cloisons de planche, le quatrième côté était formé par un rideau en toile blanche pouvant se tirer par anneaux sur une tringle de fer. Dans l'intérieur, un lit avec un sommier Tucker et une petite armoire en sapin où il y avait une penderie et une planche. Le dortoir avait été fait sur le modèle des grands bateaux à passagers. Que fut cette première nuit ? Je suis tellement dormeur que sans doute elle ne différa pas des autres. Le lendemain à 5H30 battements de main du siurveillant de dortoir, pendant que la cloche sonne le réveil : « Benedicamus domino ! » Nous répondions « Deo gratias ! » Pour toutes les autres divisions le réveil était à 5H00. Nous sautions rapidement du lit. Après 3 minutes nous devions tirer les rideaux de notre cellule et continuer notre toilette. Ap^rès 10 minutes nous étions en rangs pour descendre à l'étude. Le Père disait la prière. Nous répondions à haute voix. Nous étions à genoux sur les bancs. Nous travaillions sur de longues tables noires surmontées de pupitres y attenant. A ces pupitres la planche supérieure servait de couvercle. Nous y ramassions tous nos livres, cahiers, porte-plumes, crayons, etc.. Il devait être tenu en ordre. Une planche étagère contournait les murs de la classe. Nous avions le droit d'y placer notre cassette et d'y enfermer notre correspondance avec nos parents, nos souvenirs, livre de messe, chapelet etc... Elle se fermait à clef. Défense d'y mettre chocolat ou autres friandises. Sur cette planche prenait place également la brosse à habit et la brosse à chaussures et ...souvent un morceau de bon drap ou le plus souvent de tapis que nous mettions pendant les études et les classes sous notre postérieur par économie pour nos fonds de culotte bien vite usés sur les bancs raboteux, appelé sous cul.

A cette première étude du matin nous relisions nos devoirs faits la veille et nous apprenions les leçons pour la classe suivante. Elle durait de 6 huers moins le quart à 7 heure et quart. Nous allions ensuite en rangs au réfectoire. Le Père disait le Benedicite au début de tous les repas et terminait ces repas par « Agimus tibi gratias ». Ce déjeuner se composait d'une soupe maigre apportée dans une grande soupière en fer battu. Une soupière par carré de huit élèves. Elle était composée de pommes de terre, de carottes, de navets. Nous y ajoutions du pain que l'on nous donnait à discrétion. Une bouteille d'abondance par carré de huit. Cela nous faisait un demi verre chacun.

Dans le réfectoire il y avait des tables immenses sur lesquelles adhérait une toile cirée. Nous étions assis sur des bancs vis à vis. Nous avions un plat par carré de huit élèves. On était environ 48 par table. Les assiettes en porcelaine blanche étaient d'une épaisseur extraordinaire. Les verres étaient également très épais. Quant aux carafes en verre contenant duex litres d'eau elles étaient d'un poids très respectable et d'une solidité à toute épreuve. Quand on désirait du pain on levait la main. Un domestique nous présentait une corbeille. On affectionnait particulièrement les croûtons de pain que l'on dénommait quignons. Le déjeuner du matin durait un quart d'heure. On allait ensuite en récréation de O7H30 à 8H. Nous avions classe de 8H à 1OH. A dix heures, dix minutes étaient accordées pour prendre les précautions. D'autres jours ce temps était divisé en une classe d'une heure et une étude.

A midi nous repartions en rang et en silence au réfectoire. On faisait la lecture pendant le repas. Le jeudi et le dimanche au repas de midi nous avions la permission de parler. C'était le « Deo gratias ». Mais si un seul élève avait été surpris parlant sur les rangs, nous étions privés de « Deo gratias ». Ce repas de midi se composait, à part le vendredi maigre, d'un potage de pot au feu, d'un plat de viande, d'un plat de légumes et d'un dessert. Ce repas durait une demi-heure. Il était suivi de la récréation de midi et demie à deux heures moins le quart. Mais pendant cette récréation nous avions une demi-heure de service militaire. La division était scindée en deux sections qui, chacune leur tour, avaient cette demi-heure d'exercice. Au petit collège nous avions des fusils de bois. A partir de la moyenne division nous avions des fusils GRAS de l'armée et deux gardes Républicains nous faisaient faire l'exercice, cinq jours par semaine.

Deux jours par semaine pendant la récréation du matin on nous menait à la gymnastique. Cette gymnastique était remarquable. Rien n'y manquait: le portique avec le trapèze, les anneaux, corde lisse, corde à noeuds, échelle de corde, mâts, échelles. Ce portique avait cinq mètres de haut. Il y avait le pas de géant, les barres parallèles, la poutre fixe, la planche inclinée, les barres fixes, le tremplin, etc... la poutre branlante soutenue de chaque côté par une échelle de corde. Cette récréation où la discipline avait pris une grande place se terminait à deux heures moins le quart. Un quart d'heure pour repasser les leçons. Puis classe de 2H à 4H. A quatre heures et quart récréation jusqu'à cinq heures moins le quart. Nous en avions ensuite jusqu'à huit heures. C'était généralement la grande étude de trois heures où nous faisions les longs devoirs. Quelquefois cette étude était interrompue par une classe de science.

A 8H c'était le dîner. On ne mangeait pas de potagr. On avait un plat de viande, un plat de légumes et un dessert.

Le jeudi nous avions la promenade de 4H à 7H. Le dîner était meilleur. On nous servait de la viande grillée et des pommes de terre frites. On pouvait redemander des frites qui étaient délicieuses, c'était à qui en mangerait le plus. Le vendredi on se levait une demi-heure plus tard à cause de la promenade de la veille. A huit heures et demie on montait au dortoir. Le jeudi et le dimanche nous assistions à la messe à la chapelle de l'école (grand messe chantée).

Nous avions une sortie chaque premier mardi du mois. Pour y avoir droit, il fallait une moyenne de 10 sur 20 comme notes. Le 3ème mardi de chaque mois, il y avait la sortie d'honneur. Pour l'obtenir il fallait avoir une moyenne de 14 sur 20 sur les notes d'études et de classe. Les meilleurs élèves seuls l'obtenaient. Un train spécial nous emmenait le matin d'Arcueil à la gare de Sceaux qui était avenue d'Orléans. Là nous devions être accueillis par un de nos parents. Nous devions être reconduits le soir à 8H à la même gare. Ma mère venait généralement me chercher le matin de la sortis. Mon père me reconduisait le soir. De la maison nous partions rue de Londres un des sièges de la Compagnie d'Orléans. Une diligence nous menait à la gare d'Orléans. Dix minutes avant notre train partait un train normal de voyageurs. L'employé, pour stimuler ces voyageurs risquant de rester avec nous criait bien fort : « Les voyageurs pour Sceaux Limours rentrez dans les salles ! ». On devine les jeux de mots.

Les jours de sortioe, mon plus grand bonheur était de rester à la maison et je ne cessais pas d'embrasser les mains de maman. Quand arrivait l'après-midi je ne cessais pas d'embrasser les mains de ma maman. Quand arrivait l'après-midi je ne cessais plus de de regarder l'heure et j'étais navré de voir les demies-heures s'écouler. On dînait à 6H et avant de partir mon père faisait faire le punch. Je mettais ma capote et nous repartions. A part l'année de ma huitième et la première année de ma septième que j'ai renouvelée et pendant lesquelles j'ai été indiscipliné, je suis redevenu un bon élève toutes les autres années ; je n'ai jamais manqué une sortie d'honneur et j'ai eu les galons. A l'occasion de certaines grandes fêtes, généralement une par trimestre, était préparée une grande matinée musicale et littéraire. Des élèves faisaient partie de l'orchestre qui était très bon. Il y avait d'excellents professeurs, dont Monsieur Batta, violon de l'Opéra Comique,, premier violon à l'Opéra, Samary, violoncelle, le père de l'actrice du Théâtre Français. Jollivet les jours de gtande f^te religieuse empruntait mon violon qu'il appréciait beaucoup. Entre mes doigts il est toujours resté un crin-crin. Et certes ce n'est pas par lui que je suis arrivé plus tard à conquérit le coeur de Cécile Gaillard qui est devenue ma douce compagne.

A ces matinées paraissait généralement le grand comique Berthelier. Et le père Monsabré du Grand Ordre Prêcheur(Dominicains) n'en manquait pas une. Il était acteur au Théâtre des Nouveautés mais était surtout apprécié comme chanteur comique. Je me souviens d'une des meilleures « Une drôle de soirée » que j'ai essayé de mimer bien des fois.

Les grandes vacances ne commençaient que le 5 août. La veille était la Saint Dominique. Une grande tente était dressée dans une division et un grand banquet y avait lieu. Je ma souviens que ce festin commençait par une tranche de melon. Le 5 août avait lieu la distribution des prix. Les parents y assistaient. Elle était présidée par quelque homme ou prêtre remarquable. Les prix consistaient en des médailles sur lesquelles était gravée la tête du Père Captier qui avait fondé Arcueil. On chantait l'hymne de l'école: « Les enfants d'Arcueil » dont le refrain était : « Fils de martyrs, gardons au fond de l'âqme, gardons leurs noms gravés en traits de feu. Et si jamais le danger nous réclame, allons amis pour le Bon Dieu, pour le Bon Dieu. »Le collège d'Arcueil avit été fondé par le R.P. Captier dominicain en 1869. Au moment de la Commune en 1870, les cinq Pères dominicains et nombre de professeurs abbés et civils furent emmenés prisonniers jusqu'à la Place d'Italie. Là ils furent enfermés dans une cour. Après une longue attente on leur dit qu'ils pouvaient s'en aller et on ouvrit le grand portail. Lâchement un peloton de communards attendait les prisonniers soi-disant libérés et les abattait sans pitié à coups de fusil. Les cinq Pères tombèrent criblés de balles. Plusieurs professeurs succombèrent. J'ai eu à Arcueil deux professeurs, l'abbé Grancolas, professeur d'Histoire et de Géographie, d'une corpulence énorme et qui a pu esquiver les balles. Un autre, professeur de 9ème, Monsieur Résillot, avait reçu une balle dans un mollet. Enfin voilà les grandes vacances. Mon père avait besoin de suivre un traitement aux eaux thermales de Vichy. Il est parti avec Maman et Elise. Je suis resté avec ma soeur Adeline, ma soeur Ernestine, Nonore et Alfred. Mon neveu Alfred* qui avait trois ans de plus que moi était à Saint Nicolas du Chardonnet. Nos vacances se sont passées à faire de belles promenades à Paris et à connaître les environs. Nous avons visité les musées, les églises. Je me souviens que l'on envoyait chaque jour à mes parents le journal « Le Figaro » auquel ils étaient abonnés. Je ne manquais pas d'écrire des nouvelles et d'envoyer des baisers à mes parents sur les feuilles intérieures du journal. Et mes parents ont été obligés de prévenir que je ne continue pas cette correspondance interdite sous peine d'amende.(suite * ̈*)

*(* ̈*)Je me souviens qu'à notre visite jusqu'à la lanterne du panthéon par la force des choses humaine, j'ai satisfait un petit besoin que l'on a prévu seulement sur les paries les plus hautes du dôme de Milan. Je ne croyais pas si bien faire en prévision des cendres de Zola. A la rentrée des classes j'ai repris la même classe puisque je n'y étais resté que duex mois.L'année a été bonne et j'étais assez déluré. En été, à la récréation du matin, on nous avait autorisé à la passer à la gymnastiqye. Avec mes camarades j'ai joué au jeu appelé « à chat » qui consistait à courir l'un après l'autre et à toucher de la main. J'étais monté quatre à quatre par l'échelle en bois jusqu'au haut du portique et là je me suis laissé glisser à un mât. Très pressé j'ai lâché le mât quelques mètres avant de toucher terre et je suis tombé les jambes croisées. Mais je n'ai pas pu me relever. Deux élèves me portèrent à l'infirmerie en faisant tabouret avec leurs mains et leurs poignets. Le médecin de l'école fut demandé. Le diagnostic fut fracture de la tête du péroné gauche. Le lendemain ma fracture fut réduite et on me banda le pied et la jambe entre deux attelles de bois. La douleur fut très aiguë. Mon professeur Monsieur Résillot me tenai la jambe. La soeur infirmière aidait le médecin (Guéneau de Mussy). J'ai donné une volée de coups de poing dans le dos de mon professeur et le surnom de « Roux-Tapon » me resta toute l'année. Mes parents avaient été prévenus et étaient autorisés à m'emmener. Ils avaient fait les frais d'une voiture qui est venue jusqu'à Arcueil. Et le matin, sans doute ma fracture donnant quelque tourment, le médecin avait défendu que l'on me transporte. Grand chagrin et je suis resté à l'infirmerie, très gâté par la Religieuse. J'étais le blessé le plus intéressant. A propos d'infirmerie, quand on y passait quelques jours, la maladie généralement n'entraînait pas la tristesse avec elle. Il y eut une année une épidémie d'oreillons. Les cas étaient nombreux, d'autant plus nombreux que nous nous passions les cache-nez pour avoir la maladie. Le surveillant Bandol, que l'on appelait Baucroche parce qu'il boitait, n'en pouvait amis. Le lendemain matin de notre arrivée à l'infirmerie, on nous présentait une tasse de cagé sur laquelle surnageait une bonne dose d'huile de ricin. C'était affreux à voir. Qu'est-ce que ce devait être à avaler ! Je n'ai pas pu m'y soumettre ; J'ai attendu que Bandol tourne le dos et puis pouf ! J'ai versé ma tasse dans...la bouche de chaleur. Les autres élèves n'étaient pas contents. J'ai dû déclarer mon forfait. Le lendemain matin on m'a présenté une autre tasse de café. Bandol oublia de me surveiller. J'ouvris prestement une des fenêtres. Le café était chaud. Quelle affreuse tache macula la blancheur de la neige ! Ce nouveau forfait ne fut pas découvert.

J'ai fait ma première communion pendant ma classe de septième. Je devins un très bon élève. J'étais dans les cinq premiers. Mais j'ai toujours été affligé de ne pas avoir de mémoire. Alors que j'avais de bonnes places dans presque toutes les matières sciences ou lettres, j'étais dans les derniers pour la récitation mot à mot. Ce défaut m'a beaucoup nui et m'a empêché d'entreprendre des concours où la mémoire joue un grand rôle.

La moyenne division comprenait la 6ème, la 5ème et la 47me. C'était l'âge intraitable. On ne savait quoi imaginer pour faire des farces et des malices. Il y avait des révoltes. Des chahuts étaient organisés. Notre âge était sans pitié. Le Père Directeur de notre division était très sévère. C'était le Père MOLLE. Il avait une habileté pour nous surprendre en défaut. Il était remarquable pour voir par reflet dans ses lunettes tout ce qui se passait derrière lui. On comptait les « Deo Gratias » au repas de midi les jeudis et les dimanches. C'était bien pénible. Et même après bien des années le souvenir en est mauvais. Peut-être cette discipline si sévère réveillait-elle notre imagination pour inventer des niches. On tâchait de se consoler à table en apportant en cachette les jours de sortie de la moutarde anglaise en poudre. On se passait la boîte et on assaisonnait les haricots blancs, les fayots, cela nous paraissait délicieux. Et, ma foi, cet assaisonnement est toujours resté une gourmandise.

Les jours de sortie on apportait des boîtes d'allumettes-bougies, on coupait toutes les extrémités avec des ciseaux et on parsemait l'allée principale de l'étude. Un de nos surveillants avait l'habitude de faire les cent pas. On choisissait un jour bien sec et c'était un feu d'artifice continuel. Naturellement les rires, les soubresauts partaient de tous côtés et les punitions étaient distribuées largement.

J'aimais assez faire des paris. Et une fois j'ai fait celui de jouer de l'harmonica pendant l'examen de conscience de la prière du soir. J'ai malheureusement tenu ma promesse et j'ai été privé de sortie. C'était l'année précédant ma communion. Je tiens à le dire pour mes petits-enfants.

En moyenne division les élèves étaient tellement surexcités contre un surveillant qu'il y eut un complot et ils arrivèrent au dortoir à prendre ce surveillant et à l'attacher entre deux matelas. Ils voiulaient s'en débarrasser mais ne pas lui faire de mal. Et cette précaution était pour le fiche par la fenêtre. L'expérience réussit, mais elle n'est pas à renouveler. Six élèves furent renvoyés du collège.

This file contains additional information such as Exif metadata which may have been added by the digital camera, scanner, or software program used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details such as the timestamp may not fully reflect those of the original file.

https://commons.m.wikimedia.org

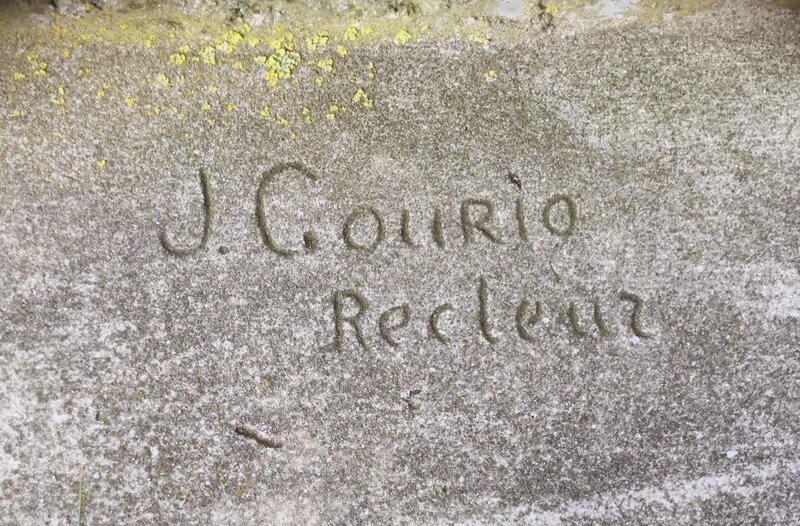

JEAN-BAPTISTE ROUX

« VIR BONUS »

« A la mort de mon père, j'avais quinze ans et j'ai tenu à faire graver ces deux mots latins sur sa tombe » (C'est ce qu'écrit Grand-Père, mais ces mots n'apparaissent pas sur la tombe...)

« Je continuais mes études au Collège des Dominicains d'Arcueil. Ma soeur Elisa était mariée à Monsieur Guimond, huissier audiencier, 69 avenue de Clichy. Ma nièce Eléonore Fontès était mariée à Monsieur Laporte, notaire à Ouzouer Le Marché. Je restais seul avec ma mère. Nous avons habité 69 rue des Batignolles puis 49 rue Lemercier où ma chère mère est morte. J'étais alors étudiant en médecine.

Ma mère disparue, l'héritage de mes parents présenta bien des difficultés. Mes deux soeurs restées au Brésil, mal conseillées, se figuraient que les enfants de France avaient été privilégiés et se refusaient à rendre des comptes à la communauté. Mes soeurs et beaux- frères Gesbert et Guimond proposèrent avec moi de faire venir deux soeurs, chacune accompagnée d'un fils. Nous trois de France paierions les frais. Autrement nous n'en serions jamais sortis. Après, j'ai encore perdu beaucoup d'argent à cause de mes soeurs au Brésil. Je n'ai jamais voulu faire de procès en famille. »

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ecrit par Jean Roux :

à la mémoire de mon excellent ami Frédéric Largo - Frère Léon de Sétif.

En 1893, j'étais jeune médecin. Une nuit, après onze heures, une personne accompagnée d'un sergent de ville vient me demander pour un malade d'urgence. C'est un homme pris d'une crise de suffocation. Je m'habille précipitamment ; la visite est proche, rue Dulong.

Je suis reçu dans un estaminet. Dans la chambre attenante, sur un fauteuil, un malade râle. On me dit que depuis quelque temps il était soigné pour la gorge. La face était violacée, les yeux injectés, suppliants. Une trachéotomie s'impose. Dans mon âme de jeune médecin entreprenant, n'hésitant pas, ne pensant pas un instant à un transport d'urgence à l'hôpital, la Providence m'inspire. Il me faut un aide, dis-je à l'agent. Allez demander à un autre confrère à peu près de mon âge s'il veut m'aider à sauver cet homme. L'agent, ému, s' empresse et revient peu d'instants après accompagné d'un confrère. En quelques secondes je lui explique et il comprend la situation. On était revenu de chez le pharmacien avec l'éther. Je maintiens mon malade. Mon confrère m'explique qu'il a fait sa thèse sur la trachéotomie, qu'il est tout à fait bien outillé pour cette intervention. Il court chez lui, revient à la hâte. J'avais installé deux tables en marbre avec quelques couvertures. Le malade est étendu. Nous faisons l'opération de la trachéotomie. Le malade s'apaise, il respire.

Une sympathie s'est établie entre mon confrère et moi. Cette sympathie s'est tournée en grande amitié et cette amitié est devenue, de ma part, une grande vénération. Le lendemain et les jours suivants nous nous sommes rencontrés au chevet du malade et avons fait plus ample connaissance. Mon confrère était célibataire et vivait avec sa mère. Il avait alors 28 ou 29 ans, petite taille, la barbe en pointe, l'oeil vif, le nez accentué chaussé d'un lorgnon. Très causeur; très affable avec moi.

Rapidement, malgré toute l'attirance que j'avais pour ce confrère aimable et consciencieux, je compris que notre éducation spirituelle était complétement différente. C'était un indépendant dans le sens le plus serré du mot, un égalitaire, n'entendant ni supérieur ni inférieur. Complétement sincère, c'était un utopiste voulant le bien de l'humanité ici-bas. Je me le rappelle s'arrêtant rue de Rome alors qu'il m'accompagnait jusqu'à mon domicile, prenant un crayon, m'esquissant une maison et s'exclamant : "que sert votre architecte si l'ouvrier n'est pas là pour tailler une pierre, gâcher du plâtre et fixer ces pierres les unes aux autre? Pourquoi estimez-vous que cet architecte est supérieur par son intelligence, par son travail, à cet humble ouvrier indispensable? Nous discutions. Je lui répondais avec un doux entêtement.

Je me rappelle un matin, au retour de notre visite commune, où je lui expliquais que j'avais été élevé chrétiennement, par des parents chrétiens, que j'allais à la messe... Je crois qu'il n'avait jamais entendu une telle confidence de la part d'un autre médecin. - "Vous allez à...la...messe!" s'écria-t-il les bras croisés, me fixant dans les yeux. Dans son esprit c'était une révolution : comment se faisait-il qu'un homme qui a reçu une instruction convenable, qui a fait ses études de médecine, puisse rester dans une telle aberration...aller à la messe.

Et nous nous retrouvions avec plaisir le matin auprès de notre malade, moi charmé de me rencontrer avec un homme qui, dans l'erreur, était aussi captivant, aussi bon. Je l'avoue, j'étais ému et je trouvais à ses raisonnements une certaine justesse. Quel était cet homme que la Providence m'avait fait connaître? La politique nous donne l'exemple si souvent de ces hommes néfastes qui, le plus souvent, ont été élevés chrétiennement, sont devenus renégats et s'appliquent, par leur sectarisme, à faire souffrir une grande partie des citoyens. Ces hommes le plus souvent sont nantis, ne voient que la satisfaction de leur personnalité, s'inquiétant nullement du bien de leur pays.

Le Dr. Largo, lui, était sincèrement dans l'erreur. Il voulait le bien pour tous et il ne rencontrait que l'injustice ici-bas; et, dans la recherche du bien, manquant du grand Principe, logiquement il était devenu anarchiste. J'admirais sa sincérité. Il était devenu mon ami. Pour tout ce qui regardait ma profession de médecin, il était devenu mon confident. J'allais le trouver à l'heure de sa consultation. Il écrivait dans le journal "La Révolte". Sans orgueil, il me passait ses articles. Je compris combien il était facile pour celui qui n'a pas eu le bonheur d'avoir, dans son éducation et son instruction, les bases de la religion, de suivre les sentiers de l'erreur.. Pourquoi cet homme qui fréquentait les plus dangereux anarchistes ne me répugnait point. Ami de Henri, qui avait mis la bombe à Terminus, il était ennemi de l'action par ce fait. Ami de Jean Grave qui avait fait imprimer un livre abominable sur l'anarchie, il n'aurait nui à aucun de ses semblables. Que de fois il se dirigeait vers la place Clichy: autour de la statue du maréchal Moncey, sur le banc de pierre, venaient généralement s'asseoir des ouvriers sans travail. Il les questionnait, les tutoyait au besoin. Ceux-ci lui racontaient leurs difficultés. Il tirait de sa poche le paiement de sa consultation et les pièces de cent sous n'y faisaient pas un long stage. Plusieurs fois des femmes se sont présentées à sa consultation se disant femmes d'anarchistes, racontant que leur homme avait été obligé de s'enfuir en Belgique à cause des perquisitions. Les anarchistes étaient traqués à cette époque, sous le ministère Dupuis. Il leur donnait plus que ses moyens ne lui permettaient de faire la charité pour les aider à répondre à leur mari. Il apprit quelque temps après que quelques unes d'entre elles étaient de la police et avaient été envoyées pour le signaler comme favorisant les anarchistes. Il avait son dossier à la Préfecture et, à ce moment, il me confia sa mère dans le cas où lui-même serait poursuivi. Il faisait partie de la loge maçonnique "L'Etoile polaire" où il était orateur.

Bref j'étais l'ami d'un anarchiste militant. Un peu ébranlé par ses théories, mais néanmoins ne changeais rien à ma vie de médecin chrétien. Moi-même affectionnant plus particulièrement la classe pauvre, je le comprenais sans être trop étonné, car cet homme dans l'erreur recherchait le bien. Jamais il ne m'est venue l'idée de m'éloigner de cet homme: un fluide attirait ces deux pôles contraires. Ce fluide était la grâce. Si ma société a fait un peu de bien à cet ami, combien grand a été celui qu'il a attiré sur moi-même et ma famille. Quand ma femme a été près du terme de sa première grossesse, je lui ai demandé de bien vouloir m'assister. Plein de dévouement il passa toute une nuit. Je me rappelle ses observations: "Vous devrez décrocher ces cadres et ce Christ qui sont des nids à poussière". Il le disait cependant sans mauvaise pensée, ne voyant là qu'un objet quelconque. Naturellement nous ne tenions aucun compte de ces observations qui, de sa part, étaient uniquement médicales. Et je lisais le fond de sa pensée : "Que ces gens sont heureux de croire". Au dîner de baptême de ma fille aînée il était invité avec la famille. Il tint après le dessert quelques réflexions subversives qui certainement ont provoqué la stupéfaction de la part de quelques membres de ma famille qui m'ont prévenu de me méfier d'un tel individu. Il avait une grande affection pour moi et tous les miens. Il m'écoutait toujours avec respect. Jamais un mot de moquerie. Et pourtant peu doué moi-même dans la parole, je ne discutais pas avec lui, je l'approuvais dans tout le bien qu'il désirait pour l'humanité. De ce temps, il y avait de vrais pauvres et c'était une grande satisfaction pour lui de rendre quelques services. Il était en même temps médecin d'assurances de la Cie du Phénix, ce qui lui permettait de subvenir plus amplement à ses dépenses.